文化財防火デー消防訓練が行われました

令和4年1月26日

令和4年1月26日、消防訓練を行いました。1月26日は文化財防火デーに制定されております。文化財防火デーの制定は文化庁によると、昭和24年1月26日に現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいているそうです。

文化財建造物の殆どは可燃性のある自然素材で、焼失の恐れがあります。昨今ではフランスのノートルダム寺院や沖縄の首里城など、歴史的建造物の焼失が起こりました。

大崎八幡宮は国宝であり、伊達な文化を象徴する建造物です。もちろん、建物だけではなく、鎮守の杜として歴史を共にしてきた境内も大切な存在でございます。

今回の訓練では、社殿北西杉林から火災が発生した事を想定し、職員は火災発見時の連絡対応、初期消火、初期消火失敗後の参拝者誘導、本殿から重要物品を搬出、放水等の訓練を行いました。

|

|

| 放水訓練中に出現した二つの虹 | 水消火器で消火訓練をしました |

|

|

| 参拝者を安全な所にご案内します | 社殿から重要物品を運び出します |

|

|

| 重要物品は慎重かつ迅速に搬出しました | 放水訓練のために防火服に着替えます |

|

|

| 仮想火点に向けて放水します | 広場にて閉会式を行いました |

多くの方々にご協力を頂きまして消防訓練は無事終了する事ができ、これからも文化財を大切に思い守っていければと再認識致しました。

祭儀課 浅香

令和4年新年雀踊り奉納演舞を斎行致しました

令和4年1月23日

去る1月23日午前11時より仙臺雀踊り連盟「ハネコ・はねこ」「伊達雀」の2連による奉納演舞が執り行われました。

仙臺の伝統芸能である雀踊りは八幡宮のお膝元、石切町が発祥といわれ、その系譜を辿るのが「ハネコ・はねこ」です。

仙台のすずめ踊りは、小気味よいテンポ、躍動感あふれる身振り、伊達家の家紋が「竹に雀」であったこと、はね踊る姿が餌をついばむ雀の姿に似ていたことから、いつの頃からか「雀踊り」と名付けられるようになったと言われております。

|

|

|

|

|

|

| 修祓(清祓い)、玉串拝礼を行います | ||

|

|

|

|

|

|

| ハネコ・はねこ、伊達雀演舞奉納 | ||

|

|

|

| ハネコ・はねこ、伊達雀演舞奉納 | 最後に西回廊前で記念撮影を行いました | |

古神札焼納祭を斎行致しました

令和4年1月21日

令和4年1月21日午前10時から松焚祭斎場にて古神札焼納祭を斎行致しました。古神札焼納祭はコロナウイルスの蔓延に伴い松焚祭の混雑を避ける参拝者の方が多くなったことを受け、臨時祭典として昨年に引き続き職員のみで行われました。

当日は先日降った雪の影響もあり、凍てつくような寒さでしたが滞りなくご奉仕申し上げました。

|

|

| 忌火が灯された蔭灯を捧持して参進します | 斎主の祝詞奏上 |

|

|

| 古神札を大麻と切麻でお祓いします | 祭員の玉串拝礼 |

|

|

| 蔭灯の忌火を附木に取り古神札に点火します | 古神札が焼納される様子を見守ります |

|

|

| 古神札が焼納されていく様子 | |

古神札は一年中お預かりさせて頂いております。古神札納め所を設けてありますので、そちらにお納め頂ければと存じます。(位置は下図の星印の所です。)

|

皆様のご参拝をお待ち申し上げております。

祭儀課 浅香

仙台・江戸学実行委員会が河北文化賞を受賞しました。

令和4年1月17日

このたび、本宮の小野目博昭宮司を中心とする「仙台・江戸学実行委員会」が第71回 河北文化賞を受賞しました。河北文化賞は学術、芸術、体育、産業、社会活動の各分野で東北の発展に顕著な功績を挙げた個人や団体を顕彰するものです。

「仙台・江戸学実行委員会」は、御鎮座400年の御社殿保存修理の完了を機に、現在の仙台を形作った仙台藩祖伊達政宗公の偉業、医師、文化の伝播や近世の歴史を広く周知し、また地域と歴史を学びなおすことで地域活性化に寄与できればとの考えから活動が始まり、平成19年から平成28年まで十年間「仙台・江戸学講座」を開催し、その内容を叢書として出版してきました。

仙台・江戸学のテーマは、近世仙台藩の歴史、民俗、文学、人物を武家・庶民に関わらず、網羅するものであり、郷土の歴史のみならず日本の歴史を知る貴重で専門的な資料として重宝されています。その功績が文化賞の功績として該当する為、受賞の運びとなりました。

|

|

| 第71回 河北文化賞贈呈式での記念写真 | 職員一同からもお花を贈呈させていただきました |

|

|

| 「仙台・江戸学の講座を支えていただいた先生方に厚く御礼申し上げたい。もっと広く地域の掘り起こしをお手伝いできればと、受賞を契機に考えています。」(宮司談) | |

仙台・江戸学叢書は社殿東側の祭儀棟授与所にて頒布しております。また、郵送での頒布も承りますので、下記URLをご参照いただき大崎八幡宮社務所までお問い合わせください。

国宝 大崎八幡宮:仙台・江戸学講座について (oosaki-hachiman.or.jp)

祭儀課 小野寺

新年正式参拝がございました

令和4年1月16日

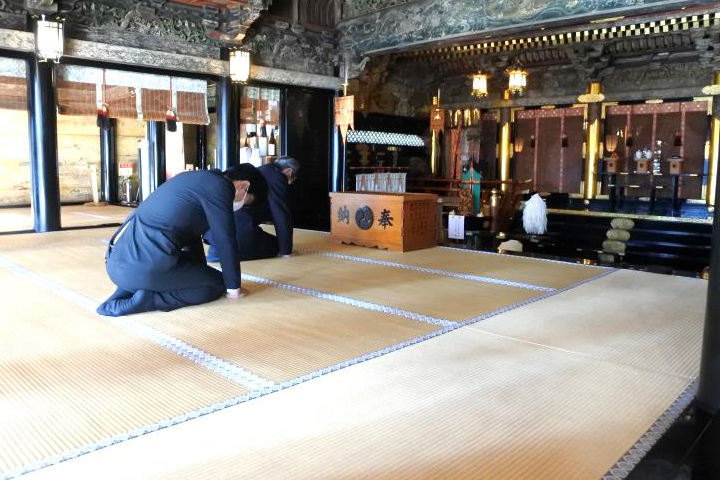

令和4年1月16日、宮城県岩沼市に鎮座する竹駒神社宮司の村田守広殿、また令和4年1月20日、宮城県塩竃市に鎮座する志和彦神社鹽竈神社宮司の鍵三夫殿による新年の正式参拝がございました。

竹駒神社

|

|

| 大麻にてお祓い | 村田宮司の玉串拝礼 |

志波彦神社鹽竈神社

|

|

| 斎主の祓詞奏上 | 玉串料を御神前にお供えします |

|

|

| 斎主の正式参拝詞奏上 | 鍵宮司の玉串拝礼 |

例年、県内別表神社への新年のご挨拶としてお参り頂いております。

本年も新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株の蔓延の最中、氏子崇敬者の皆様に安心して参詣頂けますよう各社が策を講じた年末年始となりました。お陰様を持ちまして大きな混乱もなく過ごせました事を各社が報告し、これからも皆様に安心してお参り頂きますよう、御祭神のご加護に祈りを捧げて頂きました。

当宮のコロナ対策として、参拝者・職員のマスク着用、手指の消毒等のお願いをしております。また、本年は長床通路にサーマルカメラを設置致しました。祈願に関しましては拝殿内ではなく祓所テントでの修祓、社殿濱床での玉串拝礼を行っております。

|

|

| 当宮の長床(重要文化財) | サーマルカメラは小さい物ですが、大きな役割を果たしています |

皆様が安心してお参り頂けますよう、ご案内申し上げます。

祭儀課 浅香

令和4年松焚祭を斎行致しました

令和4年1月14日

令和4年1月14日夕刻、仙台市無形文化財「松焚祭」を執り行いました。当日は、天気が良く多くの参拝者が参道を埋め尽くす中、午後4時30分の祝砲と共に祭典が始められました。

この神事は、1月1日午前3時に斎行した歳旦祭にて火打石を用い宮司の手により鑽り出された忌火を、斎場に集められ堆く積み上げられた門松や古神札、正月中に玄関等に掲げられていた注連縄などに移し、神々に元の場所へと御帰り頂くという正月締め括りの神事でございます。

また、当宮の松焚祭は県内各地で行われている「どんと祭」の原形とされ、仙台市無形民俗文化財となっており、この御神火にあたると1年間無病息災で暮らす事ができると言われております。

|

|

| 忌火が灯された蔭灯と祭員を待つ参列者の皆様 | 斎場にて祭員・参列者の修祓を行います |

|

|

| 古神札を大麻と切麻でお祓いします | 当宮責任役員の玉串拝礼 |

|

|

| 参列者代表の玉串拝礼 | 宮司より松明に忌火が分けられていきます |

|

|

| 松明の忌火にて古神札をお焚き上げします | |

|

|

| 古神札が焼納されていく様子 | |

この古神札をお焚き上げする忌火は自然鎮火されるまで関係者各位が見守り、今年は例年より少し早いお収めとなりました。

そして当宮では、「裸参り」も行われる習わしがあり、今年は、55団体564名に皆さま方の参拝を頂きました。裸参りとは、古くはこの冬の寒さが厳しい時期に仕込みに入る酒杜氏が、醸造安全、吟醸祈願の為に参拝したのが始まりとされ、江戸中期にはすでに定着していたといわれています。

現在は、仙台市内外より老若男女問わず白鉢巻、白さらしの姿で多くの方がこの裸参りに臨みます。

|

|

| 社殿裏もお参りします | 拝殿前にてお祓いを受けます |

|

|

| 神酒拝戴を受けます 土器はコロナ対策によりお持ち帰り頂きました |

御神火を拝む裸参りの参拝者 |

皆様の今年一年の無病息災・家内安全をご祈念申し上げます。

祭儀課 浅香

令和4年1月8日 ベガルタ仙台 必勝祈願祭が斎行されました。

令和4年1月8日

去る1月8日に仙台のプロサッカーチームベガルタ仙台の必勝祈願祭を斎行致しました。

祈願受付控所にて大絵馬に揮毫いただいた後、御社殿前でお祓いを受け、玉串に願いを込めてお参りされていました。

真瀬拓海選手は「今年は2年目でルーキーではないので、チームの中心となってベガルタ仙台を優勝に導いていきたい。1年で必ずJ1に戻る為に、まずはキャンプでケガをしない体をしっかり作っていきます。」と抱負を語られていました。

原崎監督は「今年の目標はやはりJ2優勝J1復帰。いろんな力を持った選手がいるので、もっとその力を試合でフルに生かせる準備をしてあげたい。」と話していました。

|

|

| 大石段より鳥居をくぐり表参道を参進します | |

|

|

| 必勝大絵馬に揮毫頂きました | |

|

|

| ベガッ太くんとルターナちゃんも揮毫頂きました | 祓所にてお祓いを受けます |

|

|

| 御社殿前にて祈願祭を行いました | |

|

|

| 神酒拝戴していただきました。 | |

|

|

|

|

| 最後にもう一度ご参拝いただき、記念撮影を行いました | |

八幡様のご加護のもとベガルタ仙台の更なるご活躍をご祈念しております。

サインを頂いた大絵馬は、長床神楽殿に奉納されておりますのでご参拝の際にご覧頂ければと思います。

祭儀課 小野寺

令和4年元始祭を斎行致しました

令和4年1月3日

令和4年1月3日午前9時より元始祭を斎行致しました。

元始祭は年の初めに当たり、天津日嗣の高御座の大元を寿ぎ奉り、宝祚の無窮と国運の隆昌とを祈る祭典でございます。皇室では明治3年に神祇官八神殿に歴代の皇霊を御鎮祭したのに始まり、皇室祭祀の中でも親祭とされ戦前までは祝祭日にも指定されておりました。戦後の制定により国民の祝日からは外されましたが、現在でも宮中では天皇陛下自ら宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)において、天津日嗣(皇統)の元始を祝い奉る祭典をご奉仕されております。

今回の元始祭では、当宮の責任役員・総代・崇敬者の10名と令和3年12月28日から31日までの國學院大學指定神社実習Ⅱを終えた3名の学生に御参列頂きました。

|

|

| 祓所にて修祓を受けます | 宮司 祝詞奏上 |

|

|

| 御神楽は浦安の舞が奉奏されました | 太元社前での末社巡拝の様子 |

直会では、お屠蘇と洗米が振る舞われました。洗米は神職が榊の一葉で数粒掬い、直会参列者の掌に乗せるのが作法とされ受け継がれてきました。

|

|

| 直会で振る舞われた洗米とお屠蘇 | 先ずは宮司と副斎主が直会を受けます |

|

|

| 責任役員の方々は紋付袴姿での参列でした |

祭典の結びには記念写真を撮影致しました。年末から降り積もった雪も暖かな陽射しのもと溶け、穏やかな年始の祭典を斎行することができました。

|

|

| 仮設賽銭箱前での記念写真は元始祭の風物詩となっております |

令和4年壬寅歳は物事が明るく進む年と言われております。感染症対策を取りつつ、昨年より多くのご参拝の方をお迎えし八幡様とのご縁を結んで行かれますよう、職員一同精進して参ります。

祭儀課 浅香

令和4年1月1日 歳旦祭並びに松焚祭採火式を斎行致しました。

令和4年1月1日

あけましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げます。

さて、元旦未明に斎行されます歳旦祭は大崎八幡宮の数ある年間神事の中でも最初にして最も重要な祭典です。

|

|

| 前導は提灯で宮司以下祭員の歩く先の足元を照らします。 | お供えの後に宮司が大前に祝詞を奏上します。 |

この神事は新年を迎えられたことを祝い、皇室の益々の弥栄と我が国の永遠の繁栄とを祈る祭典であります。

歴史は古く、記録によると大化2年(西暦646年)とあり、現在でも全国津々浦々の神社で斎行されております。

歳旦祭は大祭式にて斎行されるため、祭員はそれぞれ大祭式装束を着装します。また、神饌は三座各十台計30台となり、海魚、川魚、野鳥、野菜、果物など海川山野の様々な恵みが大前に供えられます。

また、祭典では採火の儀として忌火を鑽り出す神事が行われます。忌火とは穢れのない清浄な火を指します。採火の儀にて鑽り出されました忌火は14日に斎行される松焚祭の御神火の種火として厳重に保管されます。

|

|

| 採火は写真の道具をもちいて行われます。 | |

採火の儀では、瑪瑙の「火打石」と鎌と呼ばれる「火打ち金」を用いて火花を飛ばし、「火口」(当宮では蒲の穂を用いた誘火綿)で受けてその火種より「つけ木」(松の薄板)にて陰灯内の蝋燭に移されます。

|

|

| 採火されました忌火は大前にお供えされました。 | |

|

|

| 振り鈴の儀では副祭主が息長鈴を振り、氏子地域をはじめ地域全体をお清め致します。 | |

八幡宮において令和四年、壬寅(みずのえとら)歳は、穏やかに幕を開けました。疫病の脅威も、穏やかに流れる大河のごとくに鎮まり、氏子崇敬者様をはじめとする皆様が健やかに生活を営めますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

祭儀課 浪打