マイナビ仙台レディースの必勝祈願を斎行しました

令和7年7月30日

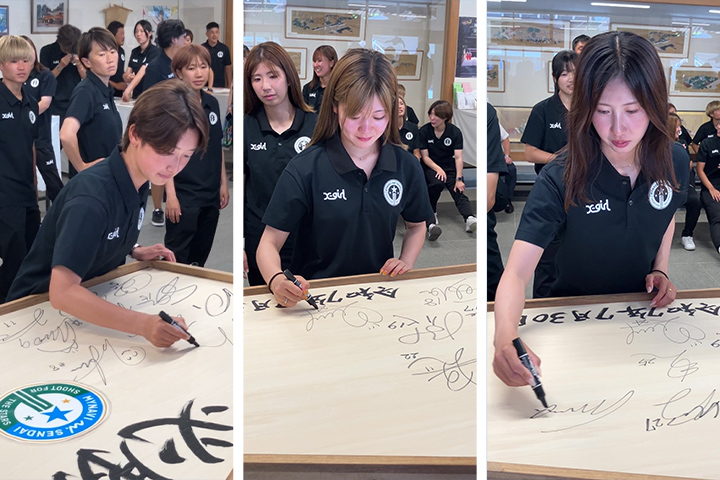

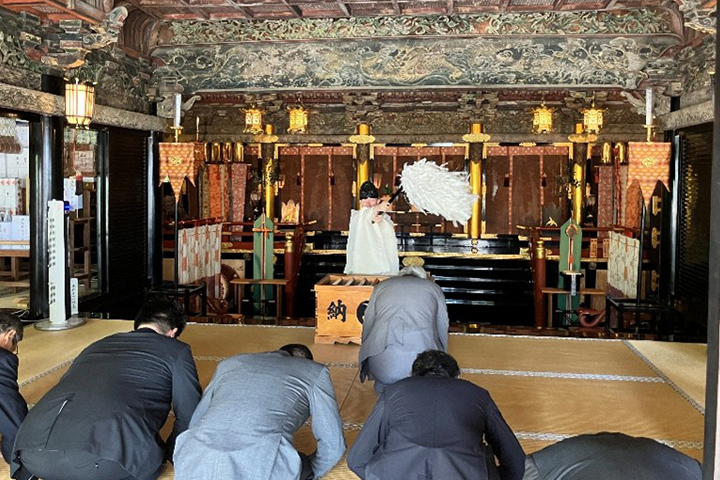

去る令和7年7年30日にマイナビ仙台レディースの必勝祈願を斎行しました。

マイナビ仙台レディースは宮城県仙台市をホームタウンとしており、日本の女子サッカーリーグ「WEリーグ」に所属する女子サッカークラブです。トップチーム選手の他にスタッフ含め43名ほどが参列しました。

|

|

|

| 一之鳥居から参進 | ||

|

|

|

|

||

| 大絵馬に揮毫していただきました。 | ||

|

|

|

|

|

|

| 社殿にて必勝祈願を斎行致しました。 | ||

|

|

|

|

||

| これからの試合に向けて、玉串拝礼をしていただきました。 | ||

|

|

|

| 祈願後は、社殿前にてお参りしました。 | 大絵馬を持って記念写真 | |

今シーズンはより前進し、良い結果を残せられるようチームみんな、スタッフ、応援していただいている皆さんと一緒に頑張っていきたいとインタビューで答えられていました。

前シーズンを上回る良い結果を出せられるようお祈り申し上げます。

祭儀課 後藤

第一回祭典委員会が開催されました

令和7年7月27日

|

|

| ちびっこまつりについて説明をする門澤世話人 | 直会の乾杯の発声は、新任の岩本世話人でした |

令和6年7月27日午後5時30分より、社務所大広間にて第一回祭典委員会が行われました。

大崎八幡宮の最も大切な例大祭に関係する、責任役員・総代・世話人の方々と関係諸団体の担当の皆様方と職員での打合せが祭典委員会でございます。今回が令和7年度例大祭の記念すべき第一回の祭典委員会の開催となり、60名以上の多くの方にお集まりいただきました。

また本年は大変ありがたいことに、15名近くの方が新しく当宮の世話人に就任してくださっています。新たに世話人にご就任いただきました皆様方には、地域の活性化や組織の若返りに大きく貢献していただいております。総勢100名を超える大崎八幡宮世話人会一丸となって臨む例大祭が今から大変楽しみでなりません。

本年の例大祭は、昨年悪天候により中止となった神幸祭や流鏑馬神事も斎行予定でございます。以下、令和7年の例大祭日程となります。

| 9月1日(月) | 午後4時 | 例大祭鳥居祭 |

|---|---|---|

| 4日(木) | 午前11時 | 鈴の緒奉納式 |

| 7日(日) | 終日 | どんとロード八幡雀踊り |

| 13日(土) | 午前9時~11時 |

ちびっこまつり |

| 午後3時 | 献饌式 | |

| 午後6時30分 | 能神楽奉奏 | |

| 14日(日) | 午前10時30分 | 神幸祭 出御祭 |

| 午後2時 | 神幸祭 還御祭 |

|

| 午後3時30分 | 流鏑馬神事 |

|

| 午後5時 | 神賑演芸大会 | |

| 午後6時 | 福物抽選会 | |

| 15日(月) | 午前11時 |

例祭 |

最新情報等々は、随時ホームページにてのご案内を予定しております。9月の例大祭に向けて、地域の皆様方のご協力を賜りつつ、職員一同最善を尽くしてまいる所存でございます。

祭儀課 浅香

境内社諏訪社例祭を斎行致しました

令和7年7月26日

祭典の結びに記念写真を撮影しました

令和年7月26日午前10時より、境内社の諏訪社にて例祭が斎行されました。

当宮の諏訪社は、江戸時代寛永期に信濃国一之宮諏訪大社より分祠されたものと伝っております。御祭神は建御名方神で水の守護神や生命の根源を司る神として知られています。また、剛力をもって知られた武神として、武田信玄をはじめとする甲信地方の戦国大名に篤く崇敬されていました。

そして、令和元年より約2年かけて行った奉祝天皇陛下御即位記念境内整備事業において、御社殿の造替が行われ、春日造の瑞気麗しい御社殿に変貌を遂げました。それをきっかけに例祭を斎行するようになり、本年で5回目の祭典斎行となりました。

当宮の諏訪社例祭の御縁日である7月26日は、長野県に鎮座する諏訪大社の御射山祭の斎行日の旧暦にあたります。御射山祭は、諏訪上下大社の大祭として古来より伝わる狩猟神事だそうで、上社と下社が御射山と定めた場所で、幣という薄の穂を供え、青萱で葺いた穂屋を建てて斎行されます。そこで神職や氏子が3日間参籠し、五穀豊穣や天下泰平を祈る神事でございます。

|

|

| 夏の祭典は天候との闘いでもあります | 御神楽「浦安の舞」奉奏 |

この度の例祭は大変気温も高く、熱中症対策にミストファンを稼働させての祭典斎行となりましたが、当宮宮司・責任役員・氏子崇敬者の計10名の方の参列があり、玉串拝礼をして頂きました。

参列の方には撤下品として、御幣と御朱印をお渡しました。この御幣は水の守護神として名高い建御名方神に合わせ、水色を採択しております。

当宮には、国宝の御社殿以外にも様々な境内社がございます。ご参拝の折には、境内社にも参拝頂き、多くの神様とのご縁を結ばれて行かれてはいかがでしょうか。

祭儀課 浅香

仙台市博物館友の会の皆様の正式参拝がありました

令和7年7月23日

正式参拝の様子

令和7年7月23日、仙台市博物館友の会の皆様の正式参拝が当宮にて斎行されました。

仙台市博物館は昭和26(1951)年に仙台伊達家から寄贈された資料群(伊達家寄贈文化財)の保管・展示・研究のために、仙台城三の丸跡に昭和36(1961)年に開館したそうです。昭和61(1986)年には同地に全面新築、現在に至り、延床面積10,800平方メートル(総2階)、鉄筋コンクリートの建物となっております。

ユネスコ「世界の記憶」に登録された「国宝 支倉常長像」など3点を含む国宝「慶長遣欧使節関係資料」や、重要文化財の伊達政宗所用具足・陣羽織、豊臣秀吉所用具足、三沢初子所用帯などのほか、仙台伊達家からの寄贈資料をはじめ、江戸時代を中心とした仙台藩に関わる歴史・文化・美術工芸資料など約10万点を収蔵し、常設展示は季節ごとに展示替えを行っておられます。

「友の会」は、仙台市博物館を中心として歴史・美術・文化に関する知識を高めるとともに、会員相互の親睦を図り、合わせて博物館が行う活動を支援し、その普及発展に寄与することを目的として活動されています

当宮と仙台市博物館は日頃より誼を通じており、展示品の貸し出し等の協力を行っております。その御縁もあり、今回は当宮を会員の皆様にご参拝頂くことになりました。

|

|

| 友の会の市川会長に合わせて拝礼を行いました | 寺澤学芸員の説明 |

正式参拝の後、安土桃山時代の匠の技にて建造された御社殿の見学を行いました。当宮社殿内の彩色について仙台市博物館の寺澤学芸員より説明がありました。皆様思い思いの場所を熱心にご覧になられている姿や、職員や学芸員に対し、質問を活発にされている場面が散見されました。

国宝の御社殿で参拝しつつ、貴重な文化財を鑑賞できる正式参拝は随時行っております。ご希望の場合は当宮までメールかお電話にてお問い合わせいただければと思います。

祭儀課 浅香

兼務社 愛宕神社例祭を斎行致しました

令和7年7月19日

去る7月19日午前11時より兼務社愛宕神社例祭を斎行致しました。

愛宕神社は火産霊神(ほむすびのかみ)(火之迦具土神(ひのかぐつちのかみ))という伊邪那岐命・伊邪那美命、2柱の神様の神生みにおいて最後に生まれた火を司る神様を御祭神としてお祀りしています。京都府京都市右京区の愛宕山に鎮座します愛宕神社が総本社となり、全国各地で火伏の神様としてお祀りされております。

当日は天候に恵まれ、十二軒町の町内会の皆様の参列のもと無事に斎行され、祭典後には子供神輿の渡御が行われました。児童の皆さんは協力して神輿を担いだり神輿の通る道を塩で清めたりしていました。

|

|

|

|

| 祭典の様子 | |

|

|

| 気温が高く、日差しも強い中でしたが、最後まで元気に神輿を担いでおりました | |

十二軒丁(現在は八幡一丁目)に鎮座する愛宕神社は十二軒丁をはじめとした周辺の氏子が「仙台宝永の大火」という大災害を受け、神社を大切にして火事を起こさないことを誓い再整備したといわれており、今日まで大きな火事もなく火伏の神様として地域の方々に篤く信仰されております。今後も地域の方々の繋がりを大切にし、お宮の護持に励んで参ります。

祭儀課 佐藤

東京都神社庁葛飾区支部の皆様の正式参拝がありました

令和7年7月4日

記念写真に当宮職員もご一緒させていただきました

令和7年7月4日、東京都神社庁葛飾区支部の皆様の正式参拝が当宮にて斎行されました。

全国8万社と言われる神社を統べる組織として、神社本庁が広く知られておりますが、その出先機関のような形で各都道府県に神社庁が設置されています。その神社庁の中においても、区域ごとに支部が置かれ、支部単位での様々な活動が展開されています。今回は東京都神社庁葛飾区支部に所属する神社にて宮司を務められている9名の方々が、仙台に研修旅行として訪問され、当宮に参拝下さいました。

|

|

| 修祓 | 職員より当宮の由緒と社殿建築について説明しました |

正式参拝の後、安土桃山時代の匠の技にて建造された御社殿の見学を内外より行いました。約1時間という短い滞在時間の中で、文化財を守り伝えていく事の重要性を当宮職員からお話させていただきました。

国宝の御社殿で参拝しつつ、貴重な文化財を鑑賞できる正式参拝は随時行っております。ご希望の場合は当宮までメールかお電話にてお問い合わせいただければと思います。

祭儀課 浅香

仙台育英学園高等学校の留学生の参拝がありました

令和7年7月3日

令和7年7月3日に仙台育英学園高等学校の留学生が来社されました。

仙台育英学園高等学校は明治38(1905)年、加藤利吉氏が「英育会」(後に育英塾に改組) 開塾して以来、「至誠」「質実剛健」「自治進取」を建学の精神とし、複数の海外留学プログラムを有しているだけでなく、海外からの留学生の受け入れも行っている学校です。

当日は留学生、引率の方含め22名が来社され、社殿内でお祓いを受け、玉串拝礼を行っていただきました。その後に宮司による社殿説明がございました。

|

|

| 修祓の様子 | 代表の方に合わせて2礼2拍手1礼の御作法でお参り致しました |

|

|

| 皆さん真剣な表情で、時折質問をしながら説明を聞いていました | |

|

|

| 社殿内と普段は立入禁止の社殿の裏側にて記念写真を撮影しました | |

また、七夕が近づいておりましたので、ご自身で願い事を書いた短冊を笹竹につけていただきました。

|

|

| 短冊は8月8日斎行の七夕祈願祭にてお祓いをし、祈願成就を祈念いたします | |

休憩所「鞍」にて留学の思い出として絵馬をお渡しし、揮毫していただきました。

|

|

|

|

| 留学中に学んだ漢字や日本語を用いながら思い思いに揮毫していました 当宮宮司に、絵馬や撤下品としてお渡しした扇子にサインを求める姿が多くあったのも印象的でした |

|

とても良い思い出になった、またお参りしたいと話しながら帰路につかれる姿があり、短い時間ではありましたが、皆さんが日本文化に触れることができ、留学期間中の思い出の1つになったようで大変喜ばしく思います。今後も国内外問わず参拝された方々が心地良く参拝できるようご奉仕に励んで参ります。

祭儀課 佐藤

令和7年厄除祈願大祭並びに祈願串焼納祭を斎行致しました

令和7年7月1日

祭典直前までの降雨の影響が懸念されましたが、無事斎行されました

令和7年7月1日午後3時より、社殿前にて厄除祈願大祭並に祈願串焼納祭が斎行されました。

「厄除祈願大祭並びに祈願串焼納祭」は令和の御代を迎えてより、社殿前の炉の中に皆様から御奉納頂いた祈願串を井桁に積み上げて焚き上げ、その忌火によって今年後半の厄を祓い、八幡大神様の御加護により清々しく過ごすことができますようにと祈念を込めて神事を始めました。

「厄除」と銘打ってはおりますが、厄年以外の方もお申込み頂くことができ、当日御参列の場合はご自身で祈願串を焼納することが可能です。参列者の方々が、炉の中で舞立ち上る炎の中に祈念を込めた祈願串を焼納する瞬間、暑さの中に祈りの本質が垣間見えるような感覚になるものでございます。

「厄除祈願大祭並びに祈願串焼納祭」は本年で7回目を迎えます。年を重ねるごとに参列者、申込者の人数は増加しており、大崎八幡宮の夏の祭典行事の始まりとして盛り上がりを見せております。今回は、事前のお申込みが183件、また当日の参列が32件と皆様の願いが大崎八幡大神様のもとへ届けられることとなりました。

また、祭典に於いて、事前に御社頭や郵送で皆様方より諸々の祈願を込めて書かれました約1000本の祈願串を炉にくべて御焼納申し上げ、令和7年の残された月日が皆様にとって幸多かれと焼納祭を併せて執り行っています。

|

|

| 祈願串・神札・守護を大麻・塩湯にてお祓いしました | 参列者 玉串拝礼 |

|

|

| 暑い中、約1時間の祭典に御参列頂いた32名の氏子崇敬者の方々の様子 | |

焼納祭では、御参列の方に祈願串を手ずから御焼納して頂き、御神札や守護などをお頒ち致しました。また、郵送でのお申込みの方には、御神札や守護を郵送させて頂きました。

祈願串の奉納は常時承っております。御社殿前に祈願串記入台と炉を設けておりますので、皆さまの心願成就の選択肢の一つとなりますと幸いです。この先、夏の「厄除祈願大祭並びに祈願串焼納祭」冬の「どんと祭」として定着していきたい所存です。

祭儀課 浅香