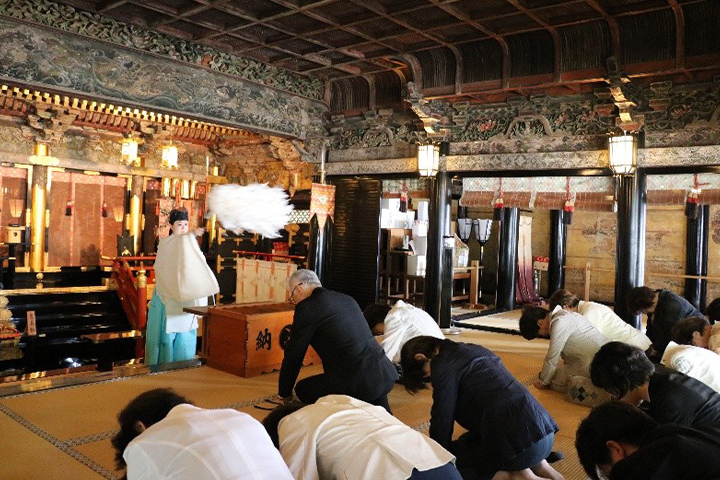

大阪府敬神婦人連合会の皆様の正式参拝がありました

令和7年8月28日

最後に記念写真を撮影しました

令和7年8月28日午前9時30分より大阪府敬神婦人連合会の14名の方々の正式参拝が斎行されました。

「敬神婦人会」は、主に各地の神社に属する成人女性の団体で、神社の祭事の奉仕や社会福祉活動、そして会員の親睦と教養の向上を目的として構成されています。組織は神社ごとに設けられていることが多く、上には県ごとの「敬神婦人会連合会」、さらにその上には「全国敬神婦人連合会(敬婦連)」があります。

この度は残暑厳しい中、東北地方に研修旅行に見えられ、国宝指定を受けている御社殿での正式参拝の後、安土桃山時代の匠の技と仙台藩祖伊達政宗公の粋が凝縮した御社殿の見学を内外より行いました。

|

|

| 祭典は何事もお祓いから始まります | 妻屋副会長の玉串拝礼 |

|

|

| 当宮宮司より当宮の由緒や社殿の説明を申し上げました | |

国宝の御社殿で参拝しつつ、貴重な文化財を鑑賞できる正式参拝は随時行っております。例祭期間や正月等お受けできない時期もございますが、ご希望の場合は当宮までメールかお電話にてお問い合わせいただければと思います。

祭儀課 浅香

令和7年御鎮座記念祭を斎行致しました

令和7年8月12日

雨に濡れた石畳と篝火の対比が美しい祭典中の境内

令和7年8月12日午後6時半より、御鎮座記念祭が斎行されました。8月12日は慶長12(1607)年に造営後遷座された日と伝えられております。残念ながら生憎の空模様とはなってしまいましたが、本年の斎行で30回目の節目を迎えることができました。祭典は神事の斎行の後、浄闇の中で「雅楽の夕べ」が行われます。

国内外より119名の多くの方が御参列くださり、参列者を代表して当宮責任役員の早坂進殿に玉串拝礼をして頂きました。

|

|

| 宮司 祝詞奏上 | 早坂責任役員の玉串拝礼 |

雅楽の夕べでは、伶楽舎の方々と当宮職員により、今様「白薄様」、神前神楽「青葉の舞」、管絃「平調音取」「三台塩急」、御神楽「其駒 人長舞」、神前神楽「浦安の舞」、退出音声「長慶子」が奉奏されました。

この度は令和元年以来7年ぶりに舞人4人による大祭用の「青葉の舞」を奉奏しました。 「青葉の舞」は、当宮宮司が平成18(2006)年の御鎮座四百年記念事業の一環として制作した神前神楽舞です。伊達政宗公の詠んだ「入りそめて 国ゆたかなる みきりとや 千代とかきらし せんたいのまつ」という和歌を歌詞に、作曲は故 芝 祐靖殿、作舞は宮田 まゆみ氏が行いました。

平成20(2008)年の御鎮座記念祭にて初めて奉納されて以降、大崎八幡宮オリジナルの神前神楽として職員により継承されています。

本年5月21日に東京・渋谷にて公演された「伶楽舎雅楽コンサートno.43伶楽舎創立40周年記念 芝祐靖作品演奏会その5 伶倫楽遊」において、初めて境内外で上演を行いました。今回はこの際に猛稽古に励んだ当宮仕女2名と伶楽舎2名の舞人4名による奉奏で、大神様に5月の公演成就の奉告も兼ねておりました。

青葉の舞は「音取・破・間奏・道行・急・退出音声」から成ります。従来の神前神楽はゆったりとしたものが定説でしたが、歌詠者である伊達政宗公が武将であることから、青葉の舞の破は荘重に、間奏・道行・急は躍動感ある曲調や舞振となっております。装束は萌黄色の金蘭縁裲襠装束で飛鶴紋が刺繡されており、天冠の挿頭は竜胆、執物は破が榊、急が竜胆となっています。

|

|

続いての御神楽「其駒 人長舞」は、宮中の御神楽の中に「其駒」という曲があり、神楽人の長が舞うので「人長舞」と言われるようになったと伝えられているものです。

舞人は葦に千鳥模様を青摺にした小忌衣をつけ、手には御鏡を模した白い輪のついている榊を持ち1人で舞います。舞振りは上代的な幽玄さがあり、いわれもめでたい歌舞として尊重されています。

また人長舞の中では舞人の口上に合わせて、司人が庭燎に火を灯します。今回の司人は、当宮の宮司と総代の御令孫が務められました。

|

|

そして神前神楽「浦安の舞」が奉奏されました。「浦安の舞」も皇紀2600年記念の奉祝祭で作舞された奉祝舞の1つです。「浦安の舞」は舞人が女子であるので、平安朝形式のもの(女房装束・十二単に近いもの)になったと伝えられています。

1933年(昭和8年)の昭和天皇御製「天地(あめつち)の神にぞ祈る朝なぎの海のごとくに波たたぬ世を」が神楽の歌詞となっており、浦安とは、心安らぐ国、平安な国、転じて、大和国または日本国の異称とされています。

この「浦安の舞」は巫女舞の最高峰とされ、各神社で多く奉納されている演目ではありますが、手に持つ執物や舞振りが地域・一社の故実・師事した先生によって多少差があるとされます。

当宮の浦安の舞は、2篇目の執物は剣鈴を持ち、鶴岡八幡宮で初演された際の舞振りを忠実に継承しているとされ、仕女は日々稽古に励んでおります。

|

|

日が陰り、境内に蝉しぐれの鳴き声が響く中、篝火に照らされる御社殿は大変に美しく、厳粛に執り行われる神事と日本古来の音楽である雅楽の音色の神前神楽の奉納は、昔から受け継がれてきた信仰や伝統と、八幡様の御威光を感じられる祭典でございました。

祭儀課 浅香

七夕祈願祭を斎行致しました

令和7年8月8日

令和7年8月8日夕刻より七夕祈願祭を斎行致しました。

一般的に七夕といえば7月7日の印象が強いですが、仙台七夕は旧暦に基づいて8月6日から8日の3日間行われております。

当日は全国各地の団体様よりご奉納いただきました短冊を神前にお供えし、祈願成就を祈念致しました。

|

|

| 全国から奉納された短冊が供えられ、祈願成就を祈念し、祝詞を奏上致しました | |

| 七夕祈願祭短冊奉納団体一覧(五十音順) | ||

|---|---|---|

| アサヒ飲料(株) 殿 | イオンタウンユーカリが丘 殿 | (株)イオンファンタジー 殿 |

| インクルード(株) 殿 | エミフルMASAKI 殿 | オークラアカデミアパークホテル 殿 |

| ㈱神戸ポートピアホテル 殿 | Compass Offices Japan (株) 殿 | (株)さつまゴルフリゾート 殿 |

| (株)サロンドキミコ 殿 | JA全農Aコープ㈱東北運営課 殿 | 医療法人しみずファミリークリニック 殿 |

| ㈲末広電器 殿 | スカイマーク(株) 殿 | 仙台七夕まつり協賛会 殿 |

| 高羽美賀多台幼稚園 殿 | (株)デザインタクト 殿 | 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム 殿 |

| 日本航空(株) 殿 | (株)日比谷花壇 殿 | (有)マツリド 殿 |

| 妙高市立妙高高原中学校 殿 | (株)ユアエルム京成 殿 | ラクア緑井 殿 |

| リソル(株) 殿 | ||

|

|

本殿前、長床前におよそ1か月間設置した七夕笹には国内外から参拝された方々に各々の願いを込めた短冊を吊るしていただいておりました。

皆様が込められた願いが成就しますよう、ご祈念申し上げます。

祭儀課 佐藤

令和7年太元社例祭を斎行致しました

令和7年8月1日

令和5年度の馬場整備事業にて建てた鳥居の前で記念写真を撮影しました

令和7年8月1日の午前11時より、大崎八幡宮の境内社の太元社において例祭が斎行されました。

当宮の太元社には、太元師明王が祀られております。太元帥明王は古来より、鎮護国家・外敵降伏などのご神徳があるとされます。戦の折には「太元帥明王法」という加持祈祷を行い多くの崇敬を集めていたそうです。

正確な創建時期は不明ですが、4代藩主・伊達綱村公が太元師明王を本尊とした太元社師明王法の執行を念願としたということが『伊達綱村遺言覚書』に記されておりご創建の経緯をうかがい知ることができます。

現在の御社殿は、当宮の境内社として昭和56年8月に竣工したもので、太元師明王を御神像としてお祀りし、8月1日を縁ある日と定め例祭を斎行しております。例祭当日は御神像が納められている厨子の御扉が開かれ、太元師明王をお参りすることができます。

令和5年度に遂行した馬場整備事業では、太元社の社殿を西側(後方)に数メートル移動させる曳家工事を行い、皆様のお参りの場所が広くなりました。昨年夏には、馬場整備事業の最終工事として、太元社周辺の玉垣の設置工事を行い、現在の姿となりました。

|

|

| 参列者 玉串拝礼 | 御神楽「浦安の舞」奉奏 |

|

|

| 御神楽「浦安の舞」奉奏 |

今回の祭典は、責任役員・総代・世話人・一般の計15名の参列があり、祓所にて修祓を受け、玉串拝礼をして頂きました。

参列の方には撤下品として、御幣と御朱印をお渡しました。この御幣は邪気を払う神としてとして名高い太元帥明王に合わせ、魔除けの色である赤色を採択しております。

当宮にご参拝の際は是非、太元社にも足をお運び頂き、伊達家の歴史や祈りに思いを馳せて頂ければと思います。

祭儀課 浅香