令和5年昭和祭を斎行いたしました。

令和5年4月29日

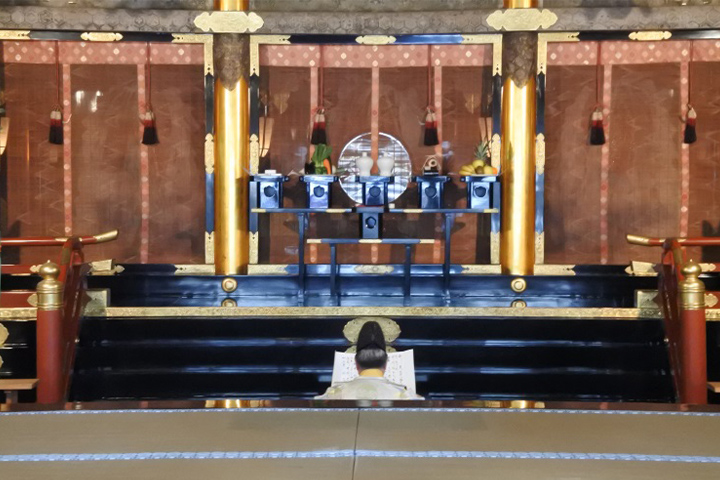

4月29日昭和祭を斎行いたしました。

昭和祭は未曽有の大戦を経て我が国を復興、発展へと導かせられた昭和天皇の聖徳大業を景仰し、皇威の隆昌と国運の発展とを祈り、昭和の御代を顕彰して民族の自覚を新たにし、益々文化を進め産業を興し永遠の平和繁栄を冀こいねがう祭典でございます。

平成19年に4月29日が「緑の日」という祝日から「昭和の日」と改称されたことが契機となり斎行されるようになりました。昭和の御代においては、「天皇誕生日」という祝日でした。

|

|

| 社務所前にて国旗を掲げます | 昭和祭祝詞奏上 |

|

|

| 祭典斎行後、遥拝所にて昭和天皇陵墓があります武蔵野陵を遥拝いたしました。 |

また、社務所前にて当宮職員によりツツジの花手水が奉製されました。ぜひ社務所前にて仙台の緑を感じてみてはいかがでしょうか。

祭儀課 浅見

令和5年 敬神功労章授与式に参列してまいりました。

令和5年4月28日

去る4月28日、神社本庁(東京都)で行われた春の敬神功労章授与式において、当宮責任役員2名がその誉を授けられました。

敬神功労章とは、神社の護持運営に深くかかわり、長年勤められた功績を称えられ受章されます。令和2年から4年にかけては、コロナウイルス感染拡大を鑑み授与式自体は中止とされていましたが、令和5年春においては感染拡大防止策を講じながら慎重にかつ細心の注意を払い、目出度く開催されました。

敬神功労賞授与奉告祭では、全国で19名の受章がご祭神に奉告され、表彰状の授与にすすみ、最後に受章者謝辞として当宮役員である千田 文彦殿が御礼のご挨拶を申し上げました。

その言葉の中で、「日々のご奉仕を通じ様々なことを学び実践できた事は、今生においてご祭神とのご縁をより深く結べたこと心に刻み、今日の私があるのはそのお蔭だと、その御導きに深甚な感謝の念で胸がいっぱいです。」と仰られていました。

神社護持には地域皆様の御理解とご尽力を欠かすことができず、その勤労を称え表章頂ける事は氏子崇敬者のみならず、神社職員の励みにもなります。

このような機会を与えて頂き改めて日々のお勤めに邁進致したく、誠に感謝申し上げます。

|

|

| 神社本庁講堂において敬神功労章授与奉告祭 斎行 | |

|

|

| 当宮役員がそれぞれ功労賞、有功章を授与されました | |

|

|

| 受章者を代表し、当宮役員が謝辞を申し上げます | |

総務課 小野目

宮城県神道青年協議会総会に出席してきました

令和5年4月19日

|

|

| 敬神生活の綱領の唱和 | 総会の最後に聖壽万歳をしました |

令和5年4月19日午後3時より、仙台市青葉区本町にある宮城県神社庁にて令和5年度宮城県神道青年協議会総会が開催され、当宮から3名の権禰宜が出席しました。

宮城県神道青年協議会は昭和22(1947)年に立ち上げられ、来年で75周年を迎える宮城県の40歳以下の神職で構成される組織でございます。各種研修や特別事業など精力的な活動を行っており、横の繋がりを作る事の出来る貴重な場となっています。

この度の総会では、7名の来賓の方々の臨席を賜り、昨年度の決算や今年度の予算、事業報告や今後の予定などが議題としてあげられておりました。

また、会長の改選があり今年度より2年間、玉造支部の荒雄川神社 髙橋禰宜が会長を務められることとなりました。髙橋会長は当宮に助勤神職として、祭典での笙の奏楽や祈願奉仕などのご奉仕を頂いています。飾らない人柄と丁寧で適切な社務をされる髙橋会長の姿は、斯界に入り日が浅い神職や職員にとって見本であり、目標となっております。

挨拶をされる髙橋会長と執行部の方々

同じ年代・地域の神職の活躍する姿を目の当たりにし、奉務神社の日々の社務はもちろんのこと、斯界の発展に寄与できるような人材になるべく勉強を重ねて行かなければならないと痛感する総会でございました。

祭儀課 浅香

刈田嶺神社雪かき奉仕が行われました

令和5年4月17日

靄(もや)と強風で霞む刈田嶺神社の奥宮

令和5年4月17日、毎年恒例の蔵王刈田嶺の山頂にある刈田嶺神社の奥宮へ雪かき奉仕に行って参りました。今回は宮司以下職員7名に加え、当宮に助勤神職として奉仕頂いている熱日髙彦神社禰宜の黑須殿、過去に参加経験のある佐藤殿、今井殿の合計11名でのご奉仕となりました。

刈田嶺神社は遠刈田温泉と蔵王刈田岳山頂の二箇所に御社殿があり、前者は「里宮」、後者は「奥宮」と呼ばれております。

まず、里宮にてお参りをしました。

|

|

| 元々は朱塗りの鳥居だったそうです | 桜や椿の花が満開でした |

今回雪かきを行ったのは「奥宮」で、冬期間閉鎖となっている、刈田岳山頂を経て山形県米沢市に続く山岳道路「蔵王エコーライン」がゴールデンウィークに開通するのに合わせて、参拝者が不便をきたさない様にと毎年この時期に実施しております。

例年よりも雪は少ないということでしたが、雪は氷に姿を変えており、鶴嘴やスコップで砕きながら作業を進めました。当日の山頂は雪や雨は降らなかったものの、物凄い強風が吹き荒び、前が見えない状態でマイナス4度の極寒でございました。

初めて参加した仕女2名の感想です。

【川村仕女】

強風での雪かきはどちらかと言うと氷割の形でしたが、普段とは違う経験ができて良かったです。改めて自然を体験する良い機会となりました。

【後藤仕女】

山頂の天候が悪く、まともに立てない中での雪かきでした。雪は少なかったのですが氷になっていたので、工具で砕いて社殿の周りを綺麗にしました。

文化財の杜にも足を運び、若い木々が真っ直ぐに伸びている様子に生命力を感じました。とても良い経験になりました。

|

|

| 山頂に向けての登山は暴風との戦いでした | 本来であれば美しい山岳風景を見ることができます |

|

|

| 気を抜くと飛ばされそうな強風の中での作業 | 声を掛けあい作業を進めました |

その後は、毎年のことながら刈田嶺神社の金峯宮司のご厚意により、蔵王の秘湯である峩々(がが)温泉にて一休みをしました。これは私たちの楽しみの一つでもあり、除雪作業の原動力でもあります。

今回は雪かきに加え当宮の飛び地である「文化財の杜」の視察も行われました。

|

|

| 当宮宮司の解説を聞きながらの視察 | 2メートル置きに植えられた木々 |

平成16年4月に植樹された檜や桂、落葉松等の木々が約20年の年月を経て立派な杜へと変貌を遂げました。5月14日には文化財の杜の事業開始より20年の節目の催しも計画されておりますので、当宮からの案内に注目頂ければと存じます。

エコーラインが4月21日に開通することもあり、皆様も刈田嶺神社の参拝を始め、蔵王の雄大な自然を見に行かれてはいかがでしょうか。

祭儀課 浅香

卯月月次祭が斎行されました

令和5年4月15日

令和5年4月15日午前10時より、御社殿にて月次祭を斎行致しました。

月次(首)祭は、月ごとの決まった日に行われるお祭りで、神恩感謝と皇室の弥栄、国家の隆昌、氏子崇敬者の益々の繁栄を祈るお祭りで、小祭にあたります。当宮では、毎月1日の月首祭と八幡様の御縁日である15日に月次祭を斎行しております。

また、月次(首)祭では、月々に大神様の御加護を賜われますよう、月参りのお印として御幣束を御頒かちしております。御幣束は大神様への捧げものでもあり、御神霊の依代ともなるものでございます。

当宮の御幣束は、古来より伝わる「襲ね色目」を取り入れ、四季の移ろいを月毎の植物の色にて表現しております。当月は桜襲を表す赤と白の御幣束でございます。桜襲は陰暦11月から3月の季春に用いられる色合わせです。

|

|

| 祭員は祭典開始の前に修祓を受けます | 宮司 祝詞奏上 |

|

|

| 参列者の玉串拝礼 | 桜襲の色目の月参幣束 |

月次(首)祭はどなたでもご参列頂けます。祭典斎行15分前までに御社殿右側にあります祭儀棟の祈願受付までお申し出下さい。朝の清々しさの中でご神前に参拝することで、ますます大神様のご加護をお受け頂ければと存じます。 皆様のご参列を心よりお待ち致しております。

祭儀課 浅香

津島神社正遷座祭に参列して参りました

令和5年4月7日

修復工事が終了した御社殿

令和5年4月6日午後6時より、宮城県登米市迫町佐沼西に鎮座する津島神社の正遷座祭に、宮司以下職員3名の計4名で参列して参りました。

津島神社は御祭神に素盞嗚尊を祀り、疫病災難除の守護神として、天正19(1591)年のご鎮座と伝わる神社です。また、津島神社の遠藤宮司は、大學卒業後に当宮にて修行されたという経緯もあり、当宮宮司・職員とも親交のある神社でございます。

縁起によれば、豊臣秀吉の日本統一に抵抗をした葛西大崎両氏が大一揆を起こし佐沼城に篭城した際、秀吉の命で伊達政宗はこれを包囲しました。しかしながら、沼川深田である佐沼水域の難攻不落に万策尽き、津島神社に祈願したところ、忽然と白鷺の群れが飛来したことが契機となり城を落とすことができました。慶長19(1614)年政宗は領主の津田民部景康に城の鎮護を命じて、津島神社を佐沼城下である現在の地に遷座し、城下に今後謀反が起こらぬよう御社殿は佐沼城に向け北向きに建立したと伝わります。

以後佐沼郷の守護神として400余年にわたり幾度もの修復が重ねられ護持されてきましたが、明治45年、佐沼大火にて御社殿を焼失し、大正12(1923)年11月に再建されました。再建以来、適時維持管理されてきましたが、御社殿の老朽化も進み、先般の東日本大震災の損害により、大規模な改修工事を要する状況になったことから「津島神社奉賛会」を組織し、御社殿修築工事計画に着手されたそうです。

今回はその工事の修了に伴い、仮殿に奉斎されていた御神霊を本殿にお遷しする正遷座祭が厳粛に斎行されました。真新しい幣殿や修復工事にて甦った御社殿を蔭灯と自然の明かりが優しく包み込み、修築工事に関係した方々の安堵と今後の津島神社への期待の気持ちが表れているようでした。

この度、昨年度権禰宜になった2名の神職が勉強と見聞を広めるために参列の機会を頂戴しました。以下、感想です。

【浪打権禰宜】

今回は正遷座祭という滅多にない機会に参列させていただきました。地域の方々と共に盛大に祭典が斎行される様子に大変感動いたしました。今後も津島神社の益々の御社頭の発展をお祈り申し上げます。

【浅香権禰宜】

この度は、貴重な祭典の参列、また他の神社での祭典を見学する機会を頂き、当日を大変楽しみにしておりました。祭場の舗設の方法や職員から助勢者への指示だしのやり方など勉強になる点が多く、新たな発見を得ることができたので、今後の社務に活かして参りたいと存じます。

|

|

| 大人数の列立は壮観でした | 遷座祭は諒闇に行われるため、雪洞の明かりが境内に良く映えます |

春らしい彩が美しい花手水

先人が地域の氏神様として信仰一途に建立した御社殿を修築することによって、後の世代の心のよりどころとして引き継いでいきつつ、氏神様と氏子崇敬者の仲執り持ちとして、神職並びに職員は日々神明奉仕に励んで参りたいと思う遷座祭の祭典参列でございました。

祭儀課 浅香

卯月月首祭並びに防災施設整備工事竣功奉告祭が斎行されました

令和5年4月1日

満開の桜が美しい境内となりました

令和5年4月1日午前10時より御社殿にて卯月月首祭並びに国宝大崎八幡宮他一棟防災施設整備(建造物)事業工事竣功奉告祭を斎行致しました。この度の月首祭は、毎月恒例の祭典に併せて国宝大崎八幡宮他一棟防災施設整備(建造物)事業工事竣功奉告祭も斎行となりました。

国宝大崎八幡宮他一棟防災施設整備(建造物)事業工事は、文化財保護法の制定以来、その都度時代に沿った防災事業を実施して参りましたが、平成23年に発生した東日本大震災の二次災害となる県北部・気仙沼地区での海上火災や、平成31年に立て続けに発生したフランスのノートルダム大聖堂の火災、沖縄県の首里城の火災による文化財の焼失を受けて、更なる防災設備の更新が望まれるようになったため、令和元年より着手した事業でございます。

今回の防災施設整備事業は、それまでの消防施設の更新のみならず、文化庁が新たに策定した防火対策ガイドラインに基づいた境内全体を対象とした防災計画となっております。また、御社殿周辺に新たに設置された六基の自動放水銃は、東北初の設置となりました。

国・県・市からの補助もあり、令和4年度をもちまして工事工程全てが終了となりましたため、大神様に事業終了を奉告すると共に、今後の氏子崇敬者の皆様や地域の安寧を御祈念申し上げました。

祭典には、当宮責任役員2名、氏子崇敬者4名、今年度入社の仕女2名の合計8名の参列があり、玉串拝礼をして頂きました。

|

|

| 放水銃の㔟いに圧倒されました | 御社殿や長床にまんべんなく放水されていることがわかります |

|

|

| 参列者は社殿にて修祓を受けます | 献饌では色鮮やかな果物がお供えされました |

|

|

| 宮司 祝詞奏上 | 当宮 責任役員の玉串拝礼 |

|

|

| 氏子崇敬者の玉串拝礼 | 当宮 祭典の最後は一礼で締められます |

以下、新入職員より一言御挨拶申し上げます。

【川村仕女】

この度奉職しました川村と申します。初心を忘れず、得意不得意関係なく前向きに取り組んで参ります。宜しくお願い致します。

【後藤仕女】

今年から奉職した後藤と申します。今までとは違う環境での奉仕で思い通りに運ばない事もあるかと思いますが、一つひとつきちんと覚えてこなせるように頑張ります。宜しくお願い致します。

|

|

| 作法の稽古に励んだ玉串拝礼 | 真新しい袴が初々しく感じられます |

日々の大神様のご加護に感謝し、世界の安寧を祈念する月首(次)祭は、毎月1日と15日に斎行しております。月首(次)祭は、どなたでも参列できますので、祭典開始15分前までに社殿右側の祭儀棟までお越しください。参列された方には撤下品として、月参り幣束をお渡ししております。月参り幣束は毎月異なる色目にて奉製されており、季節の草花をモチーフとしていて、卯月は桜重の色目でございます。

(左)祭典のしおり (右)卯月の月参り幣束

新年度を迎え、新たな心持で生活をするにあたり、八幡様への月参りを皆様も始められてはいかがでしょうか。

祭儀課 浅香